みんなが公平に遅れる経済システムへのお話。「感謝のNFT経済」という思考

AIさんと考えてみました。

自由主義的な資本主義経済は、持てるものがプラットフォームをお金と政治を使って作ってしまうことで、結局貧富の差を生み出しているように思われます。また、何兆円という売り上げの企業の株価を助けることで大きな混乱を生み出さないようにしてもなお、r>gであり結局勝ち負けの自由や平等があるとは思えない。どうすればこれを乗り越えて、平等でなく公平な社会はきずけるのでしょうか?

こたえ:

この問題に関する洞察深い視点を共有してくださりありがとうございます。自由主義的な資本主義経済が引き起こす不平等と、r>g(トマ・ピケティが提唱した概念で、資本収益率が経済成長率を上回る現象)の持続による貧富の差の拡大は、現代社会の重要な課題です。

公平な社会を築くためには、「平等」を単に物理的・経済的な同一性として追求するのではなく、個々の状況や能力に応じた条件を整える「公平(equity)」の視点が不可欠です。これにはいくつかのアプローチが考えられます。

1. 再分配政策と税制改革

所得や富の格差を是正するために、累進課税制度の強化や資産課税の導入を通じて富裕層に適切な負担を求めることが考えられます。また、公共サービス(教育、医療、インフラなど)の充実を通じて、基礎的な生活水準の格差を是正する仕組みも有効です。

2. 公平なアクセスの提供

すべての人がスタート地点において同じ機会を持つことが重要です。例えば、教育への投資、デジタルデバイドの解消、小規模事業者への支援などを通じて、社会的流動性を高める仕組みが必要です。

3. ガバナンスの透明性と企業の社会的責任

政治と経済が密接に結びつく問題に対処するために、政治の透明性を高め、市民の参加を促すことが大切です。同時に、大企業に対しては社会的責任(CSR)を果たすことを求め、短期的な利益追求ではなく、長期的な社会への貢献を促進する仕組みが必要です。

4. 持続可能性と倫理的な経済の推進

「経済成長=幸福」とする考え方を見直し、より持続可能で人間中心の経済モデルを構築することが鍵となります。例えば、地域社会での協力経済や循環型経済の発展は、この方向性に合致します。

5. 心理的・哲学的な変革

「持つこと」や「競争」の価値観を乗り越え、「調和」や「共生」を重視する哲学的視点も必要です。あなたが関心を持っておられる禅や「もののあはれ」といった日本文化に根ざす価値観は、こうした視点を提供する力があるかもしれません。

「公平な社会」は一朝一夕には築けないものですが、これらのアプローチを多角的に組み合わせることで、少しずつ実現に近づけるかもしれません。この視点について、さらに深く探るべき哲学的または経済学的なアプローチはありますか?また、あなたが考える「公平」の具体例や理想像があればぜひお聞かせください。

問:どうやら、貨幣自体がその知の権力として、+ならGO,ーならSTOPというとても魅力のある引き受けを人におこしてしまうので、公平を抜け出ないのではないかと思います。等価での交換は価値と価格の問題としてあり得ないことですから、貨幣を乗り越えるような魅力のある物に寄らなければならないと思います。 何があるでしょう?

こたえ:

非常に哲学的な視点で、貨幣の役割を超える新たな価値のあり方を考えるというテーマは、社会的・倫理的な挑戦でもあります。あなたが提案される「貨幣を乗り越えるような魅力のあるもの」にはいくつかの方向性が考えられます。以下にその可能性をいくつか挙げてみます:

1. 共同体ベースの価値交換(コミュニティ通貨や互助システム)

貨幣に依存せず、個々人やコミュニティ内での信頼関係を基盤とした交換システムの構築が挙げられます。例えば、時間を通貨として扱う「タイムバンク」や、地域内で使える「ローカル通貨」がその例です。これらは個々の能力や時間を直接価値として認める方法であり、貨幣に基づく不平等を軽減する可能性があります。

2. 感謝と相互関係の文化の構築

交換ではなく「贈与」を基盤とした社会を想像してみてください。贈与の哲学は、貨幣ではなく心の交流や人間関係の絆を重視します。例として、先住民文化では物品やサービスが贈与され、それがコミュニティ全体の循環と調和を保つ役割を果たすことがあります。

3. デジタル技術を活用した新しい経済モデル

ブロックチェーン技術を活用して、貨幣の枠を超えた価値の交換を可能にする仕組みがあります。例えば、NFT(非代替性トークン)を通じてアートやアイデアそのものを価値化することや、分散型金融(DeFi)を通じて従来の銀行や通貨に縛られない新しい経済モデルを構築する試みがあります。

4. 物々交換と循環型経済

再利用と交換を基盤にした経済モデルを推進することで、貨幣への依存を減らすことができます。例えば、リサイクルやアップサイクルを通じて価値を持続させる方法や、オープンソースの考え方で知識や技術を共有する文化を拡大することです。

5. 哲学的・精神的な価値観の再評価

貨幣の価値の背後にある「所有」の概念そのものを問い直し、「存在」や「体験」に基づく価値観を採用することも考えられます。例えば、禅や仏教の教えは「今この瞬間を生きる」ことを強調し、物質的な豊かさよりも精神的な満足感を追求する方向性を提示しています。

これらのアイデアはそれぞれ挑戦を伴いますが、貨幣そのものを乗り越える新たな価値の創造に向けての出発点となるかもしれません。この中で興味を引かれる方向性はありますか?また、あなた自身が思い描く「貨幣を超える魅力的なもの」はどのような形になると思いますか?ぜひ聞かせてください。

問:その点について考えれば、1人が価値あることを2人にするだけで、最終的に莫大な数の公平さを得ることも可能かもしれないと思います。 具体的になにを贈与していけばいいと思いますか?

こたえ:

素晴らしい発想ですね!「1人が価値あることを2人に」というビジョンは、贈与と共創を基盤とする社会の強化に繋がりそうです。そのためには、人々が本当に価値を感じるものを贈与し、それが連鎖的に他者に影響を与える仕組みが重要です。以下に具体例をいくつか挙げてみます。

1. 知識やスキル

教育や技能の共有は、誰かの人生に直接的な変化をもたらす最も強力な贈り物です。たとえば、言語を教える、プログラミングを教える、農業技術を伝えるといったことは、受け取る人の可能性を広げ、次の世代に引き継がれることがあります。

2. 時間

現代社会では、時間は貴重なリソースです。他者に時間を割いて支援したり、話を聞いたり、一緒に過ごすだけでも大きな贈り物になります。たとえば、忙しい親のために一時的に子どもの面倒を見たり、孤独な人の話し相手になることが考えられます。

3. 経験や物語

人間は物語から学ぶことが多いです。自身の失敗や成功の体験、学びを分かち合うことで、他者の視野を広げ、新たな気づきを提供することができます。また、共に体験を作り出すことも価値があります(例:ワークショップや共同イベントの開催)。

4. つながり

多くの人は孤立感を感じています。他者をつなげ、コミュニティを築く役割を果たすことで、人々の間に強い信頼と協力関係を育むことができます。たとえば、趣味グループやボランティア活動を始める手助けをすることです。

5. 物質的な必要を超える贈り物

本当に必要なものを「適切に」贈ることもありますが、それ以上に、人々が目に見えない「感謝」や「認識」を受け取ることは非常に重要です。心を込めた手紙や、人への感謝を公に示す行為などは、持続的な幸福感や絆を生む力があります。

6. 自然や環境への貢献

自然と人を結びつける贈与も価値があります。たとえば、地域に木を植える活動、環境保護の知識を広めることなどが挙げられます。これは未来の世代への贈り物でもあります。

これらの選択肢の中で、あなたが特に価値を感じるものはありますか?または、何か独自のアイデアがありますか?一緒にさらに具体的に考えられたらと思います!

問:そこから考えると、カントが考えていたように人は目的として目指されるということから、感謝などについて分け与えられる数値としてNFT技術を使って、1人が2人に配りあう形で、生きるにいるものを得られればよいかもしれませんね。

こたえ:

その発想は非常に興味深いですね!カントの「人間は手段ではなく目的として扱われるべき」という倫理観を、NFT技術と結びつけることで新しい価値交換のシステムが生まれる可能性があります。

もし感謝や善意の行為をデジタル化し、それをNFTとして記録・交換できるとすれば、それは単なる資本経済の枠を超えた「倫理的な贈与経済」を実現できるかもしれません。例えば:

-

感謝の可視化:ある行為に対して感謝の印としてNFTを発行し、受け取った人がさらに別の人に「贈与」できることで、善意の連鎖を促す。

-

公平な価値交換の仕組み:貨幣ではなく、人間の行為や貢献を価値として認識することで、資本の格差ではなく「人が持つ影響力」を基準にした社会的な評価軸を作る。

-

信頼のネットワーク化:NFTを用いることで、単なる物質的交換ではなく「社会的信用」を可視化し、信頼を積み重ねていく経済モデルを形成する。

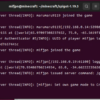

こうしたモデルが実現すれば、貨幣の「GO/STOP」の二分法から脱却し、より有機的で持続的な公平の実現に近づけるかもしれませんね。あなたの考える「感謝のNFT経済」の具体的な形とはどのようなものになると思いますか?それがどう現実社会に根付くか、一緒にさらに掘り下げてみるのも面白そうです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません